Franc-maçonnerie

Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité[1] qui recrute ses membres par cooptation[2] et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir.

Difficilement traçable historiquement, elle semble apparaître en 1598 en Écosse[3] (Statuts Schaw), puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une « association essentiellement philosophique et philanthropique », comme un « système de morale illustré par des symboles » ou comme un « ordre initiatique ». Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres, la franc-maçonnerie dite spéculative – c'est-à-dire philosophique – fait référence aux rites des Anciens Devoirs de la maçonnerie dite opérative formée par les corporations de bâtisseurs qui édifièrent, entre autres, les cathédrales[4].

Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun de ses membres le soin de préciser à sa convenance le sens de ces mots[5]. Sa vocation se veut universelle[6], bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques[7].

Elle s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'obédiences, qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions, aux motifs très variables selon les époques et les pays.

Une discipline de réflexion porte sur la franc-maçonnerie : la maçonnologie.

Tentatives de définitions

Il semble presque impossible de donner une définition unique de la franc-maçonnerie[8]. Certains spécialistes du sujet estiment même qu'il y aurait « autant de définitions que de francs-maçons »[8]. Les obédiences maçonniques elles-mêmes défendent chacune, par des définitions différentes, leur conception particulière de la franc-maçonnerie. Ainsi, pour ne prendre à titre d'exemple que quelques-unes des plus importantes d'entre elles:

- « La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité [...] » (Constitution du Grand Orient de France)

- « La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la Fraternité. » (Constitution de la Grande Loge de France)

- « La Franc-maçonnerie est d'abord une alliance d'hommes libres de toutes confessions et de tous horizons sociaux. » (Grande Loge suisse Alpina)

- « Freemasonry is one of the world’s oldest and largest non-religious, non-political, fraternal and charitable organisation. » (Grande Loge unie d'Angleterre)

- « La Franc-maçonnerie, ou plus précisément, l'Ordre des Maçons Anciens, Francs et Acceptés, est une société initiatique et philosophique dont les origines se perdent dans la nuit des temps. » (Grande Loge du Québec).

Faute de pouvoir lui donner une définition unique, les sciences humaines peuvent appréhender la franc-maçonnerie comme un ensemble de phénomènes historiques et sociaux, « polymorphes dans le temps comme dans l'espace[8] », qui n'ont en commun qu'un assez petit nombre de traits et dont la diversité est telle qu'elle amène même nombre d'auteurs à préférer utiliser le pluriel pour parler de franc-maçonneries.

À titre d'exemple, un auteur tel qu'Yves Hivert Masseca[8] propose un découpage en cinq grands types de francs-maçonneries, différentes en principe malgré l'existence de nombreux cas intermédiaires[9]:

- Une franc-maçonnerie « ésotérique », mettant l'accent sur le processus initiatique censé faire passer le membre des « ténèbres » extérieures à une « illumination » intérieure. Ce type de franc-maçonnerie se retrouve plutôt sur le continent européen, notamment dans leurs « Hauts grades maçonniques ».

- Une franc-maçonnerie « chrétienne » qui se conçoit comme un approfondissement de la spiritualité chrétienne. C'est le cas notamment du Rite suédois et des obédiences scandinaves ou allemandes qui n'acceptent (ou n'ont longtemps accepté) que des membres chrétiens, le plus souvent protestants.

- Une franc-maçonnerie de type « ancien[10] / anglo-saxon » qui considère que le but de la franc-maçonnerie est l'éducation morale et civique de ses adeptes. Ce type de franc-maçonnerie la définit habituellement comme un « système particulier de morale, enseignée sous le voile de l'allégorie au moyen de symboles ». Elle s'interdit toute discussion politique ou religieuse et exigeait habituellement de ses membres, jusqu'à la fin du XXe siècle, qu'ils appartiennent à une religion monothéiste[11]. Ce type de franc-maçonnerie est extrêmement majoritaire en Amérique du Nord et dans les pays du Commonwealth.

- Une franc-maçonnerie « moderne[10], libérale et symbolique » qui, se réfère à la première version des Constitutions d'Anderson (1723) et « se réclame à la fois d'une tradition et du progrès, d'une forte pratique symbolique et d'une réflexion civique et morale[8] ». Elle est surtout présente en Europe continentale et en Amérique latine.

- Une franc-maçonnerie « agnostique », qui affirme que les conceptions métaphysiques et religieuses des candidats n'ont pas à être prises en compte pour l'admission et qui travaille principalement à l'instauration d'une société meilleure en autorisant dans les loges les discussions politiques. Le plus souvent mixte, elle est majoritaire en France[12] et très présente dans le reste de l'Europe continentale.

Concepts fondamentaux : Loges, obédiences et rites maçonniques

Les loges maçonniques existaient bien avant les obédiences[13]. Elles seules disposent du pouvoir d'initier de nouveaux membres. Une loge regroupe typiquement une quarantaine de francs-maçons actifs se réunissant en moyenne deux fois par mois, bien qu'il existe parfois quelques loges particulières dont l'effectif peut se chiffrer à plusieurs centaines, avec une fréquence de réunion différente[14]. En général, chaque loge reste libre du choix de son président (le « Vénérable »), qu'elle élit chaque année, des sujets que ses membres souhaitent étudier, ainsi que des éventuelles actions extérieures, caritatives et/ou sociétales, qu'elle souhaite mener.

Les loges maçonniques se regroupent le plus souvent en obédiences maçonniques généralement appelées « grandes loges » ou plus rarement « grands orients » ou « ordres ». En se fédérant ainsi, les loges regroupent leurs forces, notamment en ce qui concerne les questions matérielles (financement et gestion de leurs locaux), rituelles (harmonisation des cérémonies) et d'intervisite (les membres d'une loge peuvent habituellement fréquenter en visiteurs toutes les autres loges d'une même fédération ainsi que toutes les loges des fédérations amies de leur propre fédération)[15]. Il arrive aussi – surtout en France, beaucoup plus rarement dans les autres pays – que les obédiences maçonniques agissent ou s'expriment publiquement au nom de l'ensemble des loges qui les composent.

Le regroupement des loges en obédiences maçonniques, apparu pour la première fois en Angleterre en juin 1717, marqua un tournant des débuts de la franc-maçonnerie dite « spéculative ». Il s'accompagne d'une relative perte de liberté de chacune des loges ainsi fédérées, puisqu'elles acceptent de se conformer aux règles particulières de leur fédération (« constitutions » et règlements)[15], dont le premier exemple historique fut les Constitutions d'Anderson de 1723. Toutefois, les loges restent habituellement jalouses de leur marge de liberté et il n'est pas rare, au sein d'une même obédience maçonnique, de trouver des loges dont les programmes de travail, les actions et les compositions sociologiques sont très différents les uns des autres.

Enfin, un rite maçonnique est un ensemble relativement homogène de cérémonies maçonniques. Un même rite maçonnique peut être utilisé par des obédiences maçonniques différentes et certaines obédiences maçonniques fédèrent des loges qui pratiquent différents rites maçonniques. Il arrive aussi parfois, bien que beaucoup plus rarement, qu'une seule et même loge pratique successivement différents rites maçonniques.

Histoire

L'historiographie maçonnique

Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'histoire de la franc-maçonnerie fut exclue du champ de l'histoire universitaire classique[16]. Elle s'est longtemps heurtée, notamment en France, au fait qu'elle était un enjeu de pouvoir entre les adversaires et les partisans de la franc-maçonnerie. Ces deux camps opposés parvenaient parfois, bien qu'avec des objectifs opposés, à des conclusions identiques mais erronées. On en trouve un bon exemple à la fin du XIXe siècle dans la légende alors communément admise selon laquelle la franc-maçonnerie aurait organisé en sous-main la Révolution française[17].

Depuis, l'historiographie maçonnique a pu se développer et donner naissance à une discipline autonome, la maçonnologie[16], consacrée à une étude élargie de l'univers culturel et intellectuel très varié que constitue la franc-maçonnerie. Cette recherche est confrontée à la masse imposante de la production interne, principalement composée de travaux personnels qui sont révélateurs de l'imaginaire et de la variété des conceptions individuelles des francs-maçons mais qui font rarement preuve d'une grande rigueur épistémologique[17]. Elle est parfois également compliquée par des luttes d'influences entre obédiences et conceptions divergentes.

Ainsi, en ce qui concerne l'étymologie même des mots français « franc-maçon » et « franc-maçonnerie », des auteurs anciens, tels qu'Oswald Wirth, ont pu accréditer à leur époque l'idée d'une origine française, indépendante de l'origine britannique et liée à l'existence de franchises pour les maçons du Moyen Âge. Or si de telles franchises ont bien existé, l'usage de l'expression « franc-maçon » n'est pas pour autant attesté avant les années 1730 où il apparaît par traduction de l'anglais free-mason, notamment dans le discours de Ramsay imprimé en 1737, qui écrit en français dans le même texte « Francs-Maçons », « Francsmaçons », et « l'Ordre des Free-Maçons ».

La franc-maçonnerie offre à l'historien de nombreux documents (correspondances, manuscrits, diplômes, gravures, caricatures, articles de journaux, imprimés). Elle a produit également un grand nombre d'objets rituels (tabliers maçonniques, tableaux de loge, vaisselle, médailles commémoratives, etc.), mais également de la vie courante (montres, pipes, tabatières, sujets en faïence) exposés au public dans plusieurs musées ou expositions permanentes

Origines légendaires

Une loge maçonnique est une structure locale regroupant typiquement quelques dizaines de francs-maçons.

La plus ancienne loge maçonnique connue dont on puisse clairement établir qu'elle était structurellement distincte de la corporation locale de maçons opératifs (à laquelle elle restait cependant adossée) fut celle de Mary's Chapel, fondée en 1599 sous l'autorité de William de Saint Clair, à Édimbourg en Écosse[3]. Comme elle, la plupart des toutes premières loges maçonniques distinctes des corporations sont écossaises et créées sous le régime des statuts Schaw. Elles sont jalouses de leur indépendance et pratiquent :

- soit l'ancienne cérémonie d'admission datant des corporations et connue sous le nom de « Rite des Anciens Devoirs » ;

- soit, à partir des années 1630 et en milieu presbytérien, un rituel d'initiation fort simple, parfois désigné sous le nom de « Rite du Mot de maçon[21],[22] ». Ce rituel comporte la transmission d'un « secret », à l'origine composé uniquement d'une poignée de main et de deux mots de passe[23].

Ces deux rites sont comparables à ceux qu'on peut trouver dans d'autres corporations ou confréries de métiers de l'époque, telle que, par exemple, celle des francs-jardiniers[24]. Toutefois, la prééminence donnée dans la société de l'époque au métier de maçon, leur réputation et celle de leur rituel attirèrent dans leurs rangs, surtout à partir de 1670, d'assez nombreux gentilshommes et bourgeois. Assez souvent ceux-ci, après avoir reçu l'initiation maçonnique, continuaient à se passionner pour le sujet mais fréquentaient assez peu les réunions ordinaires de leurs loges[3].

Avant la fin du XVIIe siècle, il y eut également une trentaine de loges en Angleterre. Sir Robert Moray fut initié à Newcastle le 20 mai 1641 et le célèbre savant Elias Ashmole dans la loge de Warrington, Lancashire, le 16 octobre 1646. D'après son journal, ce dernier continua à s'intéresser à la franc-maçonnerie mais ne retourna en loge que quelque vingt ans plus tard.

Les loges maçonniques britanniques de la fin du XVIIe siècle rassemblent essentiellement des citadins de condition modeste, des artisans et des petits commerçants. Elles n'ont presque plus de liens avec le métier de maçon et ressemblent beaucoup aux sociétés amicales comme celles des francs-jardiniers ou des Odd Fellows. Leur objet principal est la bienfaisance et l'entraide mutuelle, à une époque où il n'existe pas de protection sociale publique. Elles aident leurs membres malades ou privés d'emploi, participent aux frais de leurs obsèques et assistent si besoin leurs veuves ou leurs orphelins[25]. Les cérémonies et rituels de l'époque sont fort simples. La Loge d'Alnwich fut fondée en 1701 et celle de York en 1705.

La manière exacte dont les loges « spéculatives » (c’est-à-dire philosophiques) se sont séparées des loges « opératives » (de métier) reste mal connue et demeure un sujet de recherche et de débats entre les spécialistes. L'hypothèse, dite « théorie de la transition », selon laquelle les loges opératives anglaises se seraient progressivement transformées en loges spéculatives au cours du XVIIe siècle en Angleterre, n'est plus aujourd'hui soutenue par les historiens. Il semblerait qu'en Écosse, à l'époque en guerre contre l'Angleterre, les loges de type opératif organisées selon les statuts Shaw aient admis en leur sein quelques personnages n'appartenant pas au métier. Ils y faisaient figure de membres honoraires et n'assistaient presque jamais aux réunions. Un peu plus tard, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de nombreux aristocrates écossais fréquentent, parmi d'autres clubs, des loges maçonniques dans lesquelles les maçons de métier sont rares[26]. À la même époque en Angleterre, il n'existait déjà plus aucune organisation de maçons opératifs. Le lien entre les deux types de maçonnerie pourrait donc avoir été établi par l'intermédiaire des sociétés amicales, jointe à l'influence d'aristocrates écossais jacobites[26] puis d'intellectuels tels que Robert Moray, Elias Ashmole ou James Anderson, initiés dans des loges d'origine écossaise mais exerçant leur activité en Angleterre

Fondation des premières Grandes Loges

Une Grande Loge est un regroupement de plusieurs loges.

Le 24 juin 1717, jour de la fête de la Saint Jean, quatre loges londoniennes (« L’Oie et le Grill », « Le Gobelet et les Raisins », « Le Pommier » et « La Couronne ») se réunirent dans la taverne à l'enseigne « The Goose and Gridiron » et formèrent la première Grande Loge, la « Grande Loge de Londres et de Westminster »

Ce groupe sera plus tard appelé, informellement, les « Moderns ». Il s'appuiera sur les constitutions publiées en janvier 1723 par le pasteur écossais presbytérien James Anderson avec l'appui du pasteur et scientifique anglican Désaguliers et opérera une synthèse entre la maçonnerie anglicane du « Rite des Anciens Devoirs » et la maçonnerie d'origine calviniste du « Rite du Mot de maçon », substituant à ces deux rattachements confessionnels un rattachement plus vaste au concept de « religion naturelle » qu'il encadre toutefois par ses références à la « Sainte Trinité ».

C'est dans une large mesure[30] à partir de cette Grande Loge que la franc-maçonnerie se répandit en une vingtaine d'années dans toute l'Europe puis progressivement dans l'ensemble des colonies européennes, en Amérique d'abord, puis en Australie, en Afrique et en Asie. Des loges furent notamment fondées en Russie (1717), en Belgique (1721), en Espagne (1728), en Italie (1733), en Allemagne (1736)[31].

De nouvelles Grandes loges apparurent par la suite : la Grande Loge d'Irlande (1725), la Grande Loge d'Écosse (1736) ou la Grande Loge de France (1738[32]).

Quelques années plus tard autour de la Loge de York puis autour d'autres loges londoniennes, une autre Grande Loge anglaise, sous le nom de Grand Lodge of Ancient Masons, se forma et s'opposa à la première, à laquelle elle reprochait d'avoir déchristianisé le rituel. Elle s'appuiera sur les constitutions de Laurence Dermott (Ahiman Rezon - 1751) et inspirera à son tour un certain nombre de loges en dehors du Royaume-Uni[33], ainsi que dans les colonies d'Amérique du Nord.

À l'époque des guerres napoléoniennes et du premier affrontement des empires européens, les deux Grandes Loges britanniques se rassemblèrent en 1813 autour d'une nouvelle obédience, nommée Grande Loge unie d'Angleterre (United Grand Lodge of England) dans un « Traité d'Union » d'inspiration plus « ancienne » que « moderne ». Dans le même temps, l'empereur Napoléon Ier imposait en France la réorganisation de la franc-maçonnerie autour du Grand Orient de France et d'une orientation plus proche de celle des « modernes[34] ».

Développement des différents rites maçonniques

Un rite maçonnique est un ensemble cohérent de rituels et de pratiques maçonniques.

Au XVIIe siècle, les rituels maçonniques, beaucoup plus simples que ceux du siècle suivant, n'étaient pas censés être écrits et n'étaient jamais imprimés. Ils ne sont plus connus de nos jours que grâce à un très petit nombre de notes manuscrites ayant échappé à la règle et au temps, ainsi que par quelques anciennes divulgations. L'étude de ces documents montre qu'ils évoluèrent assez considérablement au fil du temps

Au XVIIIe siècle, après la réorganisation des pratiques consécutives à la fondation des premières Grandes Loges, les Ancients et les Moderns pratiquent de nouveau des rituels assez similaires, qui ne se distinguent que par un assez petit nombre de points remarquables, tels que la place de certains éléments symboliques, la manière de transmettre les mots de passe, ou une référence plus ou moins importante à la religion chrétienne.

Cependant, dès les années 1740, on voit apparaître de nouvelles divergences, à côté des rituels traditionnels des trois premiers degrés, sous la forme de plusieurs centaines de rituels de degrés additionnels dits de « hauts grades » dont beaucoup n'étaient que des variantes les uns des autres, ou restèrent à l'état de projets, ou ne furent en réalité jamais vraiment pratiqués. Cette multiplication des rituels maçonniques aboutit à diverses initiatives visant à normaliser les pratiques et à les rassembler en ensembles cohérents et stables : les rites maçonniques. Les plus connus à travers le monde sont le rite émulation, le Rite écossais ancien et accepté, le rite d'York et le Rite français. Un peu plus d'une dizaine d'autres, d'ancienneté et de notoriété extrêmement diverses, sont pratiqués à travers le monde.

Les différences entre tous ces rites sont généralement minimes en ce qui concerne les trois degrés fondamentaux de la franc-maçonnerie, et ne deviennent substantielles qu'au niveau des degrés additionnels et facultatifs parfois nommés « hauts-grades ».

La franc-maçonnerie est organisée en loges, qui sont les groupes fondamentaux, les seuls qui disposent du pouvoir essentiel en franc-maçonnerie : celui d'initier de nouveaux membres. Ces loges sont elles-mêmes regroupées en obédiences qui sont des fédérations de loges (ou ateliers) ou de rites. Enfin, l'expression « Ordre maçonnique » désigne l'idéal d'une franc-maçonnerie universelle. Cette organisation en loges et ordres fut largement copiée par la suite par un grand nombre d'organisations non-maçonniques, principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme les nombreuses sociétés amicales ou le B'nai B'rith.

Les deux branches principales

Bien qu'il existe un nombre important d'obédiences maçonniques, toutes très différentes dans leurs pratiques et leurs conceptions, on peut néanmoins tenter de les répartir en deux branches principales. Si on devait nommer ces deux branches de la franc-maçonnerie, on pourrait leur donner le surnom approximatif, et quelque peu réducteur, de branches libérale et traditionnelle.

- La branche traditionnelle est la branche la plus répandue dans le monde. Elle regroupe surtout les obédiences qui s'intitulent « régulières », c'est-à-dire qui se réfèrent aux usages anciens (« Anciens Devoirs »), codifiés au cours du temps dans différentes listes de « règles » ou de « landmarks ». Elle a comme caractéristique principale de ne pas traiter de sujet politique ou religieux, et donc de question se rapportant à la construction de la société. Cette branche « traditionnelle » peut à son tour être séparée en deux groupes :

- Le groupe « principal » (mainstream) est numériquement de loin le groupe le plus important dans le monde. Il est composé par l'ensemble des Grandes Loges qui sont reconnues comme « régulières » entre elles et par la Grande Loge unie d'Angleterre (United Grand Lodge of England) et qui la considèrent en retour comme la Grande Loge mère de toutes les obédiences régulières. La Grande Loge Unie d’Angleterre n’a pas d’autre action directe sur le plan international que celle d’accorder, refuser ou retirer sa "reconnaissance" mais le soin scrupuleux que met cette obédience à respecter et à faire respecter les principes qu'elle a été la première à codifier en 1929 dans les 8 « principes de base pour la reconnaissance par elle des autres grandes loges »[36], parfois aussi appelés « règle en 8 points », donne à ses « reconnaissances » en ce domaine un poids et un prestige particuliers.

- L'ensemble des autres obédiences traditionnelles qui, tout en respectant les Anciens Devoirs, ne sont pas reconnues par le groupe principal pour diverses autres raisons, telles que la préférence accordée à une autre obédience régulière dans le même pays, ou le refus de reconnaître certaines obédiences reconnues par le courant « Mainstream » qui pratiquent la ségrégation religieuse (en Scandinavie). En Europe, onze de ces obédiences se reconnaissent entre elles au sein d'un groupe international d'obédiences dénommé Confédération des Grandes Loges Unies d'Europe (GLUE).

- La branche libérale qui s'intitule parfois « adogmatique » (parce qu'elle n'impose aucune croyance particulière et accepte les athées) poursuit la tradition d'ouverture et de tolérance de la Grande Loge d'Angleterre dite des Moderns d'avant 1813. Elle refuse de reconnaître celles des grandes loges traditionnelles qui pratiquent la ségrégation religieuse (grandes loges exclusivement chrétiennes de Scandinavie). Les travaux de ses loges sont spirituels, sociaux voire politiques pour les obédiences les plus libérales. Le Grand Orient de France, né en 1773 et descendant des premières loges françaises de 1728 est aujourd'hui l'obédience la plus ancienne de cette branche. La Maçonnerie Libérale est composée d'obédiences masculines, mixtes et féminines. Des accords les lient souvent entre elles, mais pas toujours.

Le schisme de 1877

Il fut une époque où le Grand Orient de Belgique, le Grand Orient de France et la Maçonnerie anglo-américaine se reconnaissaient mutuellement. Mais la plupart des obédiences régulières cessèrent leurs relations avec eux à la suite de querelles concernant l'admission de non-croyants parmi les francs-maçons.

En Belgique, le conflit entre l'Église catholique romaine et la franc-maçonnerie amena le Grand Orient de Belgique à supprimer de ses rituels et documents toute mention du Grand Architecte de l'Univers dès 1875.

En France, dans une situation similaire qui voyait l'Église catholique, alors très majoritaire, condamner avec vigueur à la fois la franc-maçonnerie et les institutions républicaines de la France[37], le Grand Orient de France commença par renoncer en 1877 à l'obligation, pour ses membres, de croire « en Dieu et en l'immortalité de l'âme ». Dix ans plus tard, il rendit facultative la référence au Grand Architecte de l'Univers dans ses rituels. Il les expurgea aussi en très grande partie des symboles et enseignements relevant d'une transcendance judéo-chrétienne[38]. À la suite de ces évolutions, la Grande Loge unie d'Angleterre, après plusieurs requêtes et démarches, le déclara irrégulier de par le monde[39]. Elle fut au fil du temps suivie dans cette démarche par toutes les autres obédiences de son groupe et cette situation est toujours d'actualité aujourd'hui.

Toutefois, une étude américaine récente a démontré que le Grand Orient de France avait déjà commencé à perdre la reconnaissance de certaines Grandes Loges des USA dès 1869 pour d'autres raisons, liées à la politique raciale de ces grandes loges, et qu'inversement, il conserva des relations de reconnaissance avec 12 autres Grandes Loges américaines après 1918

Par pays

Dès son origine, la franc-maçonnerie vit le paradoxe de proclamer une recherche d'universalisme, tout en existant sous des modes extrêmement différents selon les époques et les pays.

En 2005, elle comptait entre 2 et 4 millions d'adhérents dans le monde[42], contre 7 millions dans les années 1950. Cette baisse d'effectifs a touché principalement la maçonnerie anglo-américaine dont les effectifs avaient presque doublé dans les dix années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale avant de diminuer progressivement de plus de 60 % au cours des cinquante années suivantes[43]. En Europe continentale, les effectifs avaient considérablement diminué après l'Occupation et n'avaient pas connu une augmentation comparable dans les années 1950. Ils sont actuellement plutôt en hausse.

Dans la plupart des pays d'Europe, c'est la franc-maçonnerie ouverte aux athées (et dite « libérale ») qui prédomine. Au Canada, la franc-maçonnerie ouverte aux athées est marginale et elle est quasi-inexistante aux États-Unis, où les rares loges libérales sont principalement fréquentées par des Européens résidents ou de passage.

Tout le reste du monde tend plutôt à suivre la branche anglo-américaine mainstream.

Dans certains pays, toutefois, les deux mouvements coexistent, soit dans une relation amicale de compréhension mutuelle (en particulier dans certaines régions où la franc-maçonnerie, toutes tendances confondues, a été particulièrement persécutée), soit avec des rapports plus tendus.

Pratiques

Les pratiques varient dans leurs détails suivant le rite suivi par la loge. Toutefois, il existe d'assez nombreuses constantes:

Recrutement

Si la cooptation est de coutume en franc-maçonnerie, chacun est cependant libre de déposer sa candidature. Les sites web de certaines obédiences précisent les démarches à suivre. Si on connaît l'adresse d'une loge particulière, il est également possible de lui écrire. En pratique, il y a peu de candidatures spontanées : la plupart des postulants connaissent un membre de la loge qui leur a proposé de les instruire sur la démarche maçonnique et de parrainer leur candidature. Cependant le processus d'admission est le même pour tous et prend du temps.

Il faut être majeur ainsi que libre et de bonnes mœurs pour devenir franc-maçon. Si cette Liberté visait autrefois à exclure l'esclave, son interprétation évolua rapidement au sens de libre de tout préjugé, ouvert à une remise en question de soi. Être « de bonnes mœurs » se traduit aujourd'hui, entre autres, par l'examen du casier judiciaire. Une fois la candidature introduite, le postulant aura généralement une entrevue avec le vénérable de la Loge, puis, s'il n'y a pas de vote négatif, enquêté par différents membres de la loge (en général trois) pour évaluer si sa démarche est honnête, sincère, mûrie et motivée, et si elle s'adresse à la loge la plus susceptible de répondre à sa quête spirituelle. En fonction de leurs landmarks, certaines obédiences de la branche traditionnelle exigent que le candidat soit chrétien (grandes loges scandinaves), d'autres ne lui demandent que d'affirmer sa foi en Dieu, d'autres enfin se bornent à exiger de lui qu'il accepte l'existence d'un « Être Suprême », ou d'un « Principe supérieur ». Dans les obédiences libérales, aucune croyance particulière n'est exigée.

Au terme de la procédure, et dans la plupart des rites en usage en Europe continentale, à l'issue d'une audition sous le bandeau devant la loge réunie, celle-ci décide en toute souveraineté d'initier — ou non — un nouveau membre. En cas de refus, le ou les parrains aident le candidat refusé à analyser ce refus. À moins d'un motif grave, une nouvelle demande peut être introduite au bout d'une période de maturation. On dit parfois de ce candidat qu'il s'est fait blackbouler, le vote des membres de la loge se faisant traditionnellement à l'aide de boules blanches et noires.

Un franc-maçon peut à tout moment se mettre « en sommeil » – c'est-à-dire cesser de participer aux activités tout en continuant de payer sa cotisation, appelée capitation– ou présenter sa démission. Un franc-maçon qui a démissionné de manière régulière peut, ultérieurement, solliciter sa réintégration. Les maçons aiment dire que la difficulté d'y entrer et la facilité d'en sortir font de la franc-maçonnerie tout le contraire d'une secte.

Initiation

Une fois le candidat accepté par la loge, il est initié au cours d'une cérémonie particulière. Celle-ci peut être légèrement différente selon les rites, mais son déroulement consiste toujours en une série d'épreuves qui mènent symboliquement l'impétrant d'un état d'obscurité, d'aliénation et d'enfermement à un état d'illumination, d'ouverture et de liberté. Les outils du grade, ainsi que les premiers signes de reconnaissance, lui sont alors enseignés et le profane devient apprenti.

Statut des membres

Dans cette société initiatique, les frères et sœurs sont d'abord « apprentis » avant de passer « compagnons » puis d'être élevés à la « maîtrise ». Durant tout le temps où le nouveau membre sera apprenti, il ne lui sera pas permis de prendre la parole au sein de la loge : il devra seulement écouter, afin de s'imprégner de l'esprit des tenues.

À ces trois degrés fondamentaux s'ajoutent différents systèmes facultatifs de « hauts grades » échelonnés sur un nombre variable de degrés additionnels (trente trois degrés au Rite écossais ancien et accepté, sept au Rite écossais rectifié, six au Rite Opératif de Salomon et jusqu'à 93 et 99 dans certains rites égyptiens). Dans les systèmes où ils sont nombreux, seuls quelques-uns de ces grades sont réellement pratiqués lors des tenues.

Une loge est encadrée par les « cinq lumières » : le vénérable maître-en-chaire (ou président), le premier surveillant, le second surveillant, l'orateur (dans les rites d'origine française) et le secrétaire. Il existe aussi d'autres « officiers » occupant des fonctions (offices) spécifiques. Celles-ci n'ont aucun rapport avec le grade ou degré (hormis qu'il faille être maître). Les officiers sont généralement élus chaque année par les maîtres de la loge. Suivant les loges, les fonctions sont reconductibles deux ou trois ans, après élection.

Les tenues

Les francs-maçons se réunissent dans des temples où les réunions, appelées tenues, se déroulent selon le rituel adopté par l'atelier, le rite ou l'obédience. Les maçons portent un tablier et des gants blancs, les officiers sont en outre munis d'objets symboliques (maillet, glaive…). Les tenues sont présidées par le Vénérable Maître-en-chaire.

Toujours rituelles au rite émulation, et souvent rituelles dans les autres rites, les agapes sont censées être le prolongement naturel et obligatoire de la tenue.

Certaines tenues sont consacrées à des événements particuliers : ouverture de la loge en début d'année, installation du collège des officiers, initiation de profane, passage au grade de Compagnon, élévation au grade de Maître, banquet rituel – parfois nommé banquet d'ordre – aux solstices d'hivers et d'été, élections de fin d'année, etc.

On trouve aussi d'autres cérémonies maçonniques rituelles qui ne sont pas des « tenues » en ce sens que les assistants ne sont pas nécessairement francs-maçons. Elles ont lieu notamment à l'occasion d'événements particuliers (décès, reconnaissance conjugale, anniversaires maçonniques, cérémonies commémoratives).

Les travaux dans les traditions d'origine française

Dans les traditions d'origine française, les membres de la loge présentent à tour de rôle, pendant la tenue, des travaux de réflexion symboliques, philosophiques, sociaux ou d'actualité nommés morceaux d'architecture ou plus communément « planches » qui sont ensuite discutés au sein de la loge. Dans les traditions d'origine britannique, ces exposés, lorsqu'ils existent, sont le plus souvent présentés en dehors des tenues rituelles.

Une des particularités de la discussion en tenue est qu'elle repose sur une procédure codifiée :

- On demande la parole à un surveillant ;

- Le surveillant transmet la demande au vénérable, qui la donne ou la refuse ;

- Le surveillant répercute la consigne du vénérable et donne la parole à celui qui la demande ;

- On s'exprime sans engager de dialogue avec le conférencier, en s'adressant au vénérable et à l'ensemble de l'assemblée, avec courtoisie en respectant le point de vue des autres ;

- On n'interrompt en aucun cas celui qui a la parole et on ne manifeste en aucune manière son approbation ou sa désapprobation tant qu'on n'a pas obtenu la parole pour ce faire.

Des conférences nommées « tenues blanches », auxquelles peuvent participer des non-maçons sont aussi parfois organisées :

- « Tenues blanches fermées » : Le conférencier, et lui seul, n'est pas franc-maçon.

- « Tenues blanches ouvertes » : L'assistance n'est pas composée exclusivement de francs-maçons.

Personnalités franc-maçonnes

De très nombreuses personnalités ont appartenu à la franc-maçonnerie[44]. Pour n'en présenter que dix parmi les plus connues et les plus souvent citées, on peut mentionner Benjamin Franklin, Voltaire, initié quelques semaines avant sa mort, Frédéric II, Goethe, Mozart, George Washington, Jules Ferry, Théodore Roosevelt, Simón Bolívar ou le duc de Kent.

Valeurs et objectifs affichés

La maçonnerie revendique un certain nombre de valeurs. Ses membres s'estiment ainsi liés par des idéaux, tant éthiques que métaphysiques.

Croyances religieuses

L'esprit de tolérance fait partie des valeurs affichées par la franc-maçonnerie.

La spiritualité étant omniprésente autant dans le symbolisme que dans la démarche philosophique sur laquelle repose l'ensemble de la franc-maçonnerie, la très grande majorité des loges (sauf en France qui est une exception) requiert la croyance en un « Être Suprême » ou « Grand Architecte de l'Univers ». Mais le terme de « Grand Architecte » peut être interprété de façon très diverse d'une loge à l'autre. Il est parfois entendu de manière symbolique, en incluant des visions traditionnelles de « Dieu » ou de la Nature, dans le sens de Baruch Spinoza et Goethe, ou des visions athées de « réalité ultime », ou d'unité cosmique comme on peut en trouver dans certaines religions orientales et dans l'idéalisme occidental. D'autres loges, principalement nord-américaines, récusent les acceptions dérivées des religions naturalistes et humanistes. Depuis le début du XIXe siècle, certaines obédiences ont des exigences religieuses supplémentaires, comme le théisme ou la croyance en l'immortalité de l'âme. La franc-maçonnerie qui prédomine en Scandinavie accepte uniquement les chrétiens.

Dans les branches dérivées de la franc-maçonnerie dite « libérale », cette croyance en un « Être Suprême » est facultative et les agnostiques ou les athées sont acceptés sans problème, ce qui est devenu la principale cause des mésententes entre les obédiences traditionnelles et libérales.

Place des femmes

La position des femmes dans la franc-maçonnerie est complexe. Ainsi selon le dictionnaire des symboles :

« La Franc-maçonnerie serait à ranger parmi les initiations polaires masculines ; d'où les difficultés rencontrées pour résoudre le problème, diversement tranché selon les obédiences, de l'admission des femmes aux mystères maçonniques[45] »

De nombreuses initiations de femmes eurent lieu en France au XVIIIe siècle où des loges dites d'adoption furent créées dès 1740[46], puis rassemblées sous l'égide du Grand Orient de France. Frères et Sœurs procédaient parfois à des tenues communes. Après la Révolution, ces loges d'adoption se recréèrent sous l'Empire en perdant toutefois le caractère indépendant voire frondeur qu'elles avaient eu au XVIIIe siècle. Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour voir en 1882 une loge de la Grande Loge symbolique écossaise initier Maria Deraismes, journaliste et militante féministe. Celle-ci fondera par la suite l'obédience mixte internationale du Droit humain.

De nos jours, dans la plupart des pays européens, les femmes peuvent rejoindre des obédiences mixtes ou exclusivement féminines, les plus anciennes étant l'Ordre maçonnique mixte international Le Droit humain, fondé en 1901 et l’Order of Women Freemasons (OWF), fondé en 1908 par une scission du Droit Humain.

Les obédiences libérales reconnaissent généralement les loges mixtes et féminines. Certaines reconnaissent les loges féminines et acceptent la présence de femmes dans leurs loges, mais ne les initient pas.

La franc-maçonnerie de la branche traditionnelle, en revanche, ne reconnaît formellement aucun groupe acceptant les femmes, bien que dans de nombreux pays des relations informelles ou des coopérations ponctuelles puissent exister. C'est ainsi par exemple que la Grande Loge unie d'Angleterre considère depuis 1999[47] que certaines obédiences féminines (principalement HFAF et OWF), respectant une stricte non-mixité, doivent être vues comme faisant partie de la Franc-maçonnerie, sans pouvoir être reconnues officiellement dans un traité autorisant des visites mutuelles[48].

En Amérique du Nord (États-Unis et Canada), il est plus commun que les femmes ne rejoignent pas la franc-maçonnerie directement mais via des associations distinctes, comportant leurs propres traditions et leurs propres rituels, comme the Order of the Eastern Star ou Daughters of the Nile qui fonctionnent de concert avec les loges maçonniques traditionnelles. Bien que l'Amérique du Nord suive généralement l'Angleterre sur de nombreux points, c'est sur ce continent que se concentre aujourd'hui principalement la résistance à la reconnaissance des femmes franc-maçonnes.

Symbolique

La franc-maçonnerie « symbolique » ou « bleue », celle des trois premiers degrés de l'initiation, emprunte beaucoup de ses symboles à l'art de bâtir pratiqué par les constructeurs des cathédrales au Moyen Âge qu'elle considère comme ses prédécesseurs et dont elle a hérité la notion même de loge, l'endroit où se réunissent les ouvriers. À ce titre, la franc-maçonnerie ou Art royal a des points communs avec le compagnonnage et partage avec lui des symboles et valeurs. Les francs-maçons se disent spéculatifs (du latin speculare, réfléchir) par rapport aux compagnons-maçons qu'ils qualifient d'opératifs.

L'équerre et le compas, le maillet et le ciseau, le niveau et le fil à plomb, la règle et le levier, la truelle et bien d'autres symboles appartiennent à cette tradition. Quant au personnage d'Hiram et au mythodrame qui le présente comme l'architecte du temple de Salomon, il opère une rupture avec la tradition opérative et amorce une transition avec des thèmes symboliques explorés aux degrés suivants comme l'alchimie, la kabbale et la tradition chevaleresque.

Mozart, lui-même franc-maçon, dans son opéra : La Flûte enchantée, fait usage du symbolisme de la franc-maçonnerie

Ésotérisme

Bien qu'elle ne propose pas à proprement parler une doctrine qui serait cachée aux non-initiés, la franc-maçonnerie est parfois considérée comme ésotérique dans sa pratique, dont certains aspects ne sont généralement pas révélés au public.

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer ces « secrets » :

- La maîtrise des pratiques tenues secrètes (par exemple la maîtrise de certaines gestuelles) sert de moyen de reconnaissance entre les francs-maçons.

- La franc-maçonnerie utilise, pour explorer les problèmes éthiques, un système d'initiation par degrés qui ne peut se concevoir qu'au moyen d'un enseignement et d'une révélation progressive.

- Elle s'est développée à un moment où le souvenir des guerres de religion et des persécutions religieuses étaient encore très présent dans les mémoires, et où il valait mieux se cacher pour parler librement de sujets sensibles.

Toutefois, les rituels maçonniques et les signes de reconnaissance ayant été publiés depuis longtemps[50], certains considèrent qu'il n'y aurait plus aucun secret à découvrir en franc-maçonnerie en dehors de ceux que constituent, selon les adeptes, la « magie du vécu » et l'élaboration lente d'une compréhension intime du processus initiatique maçonnique, incommunicables par nature à qui ne les a jamais expérimentées.

La franc-maçonnerie se présente donc aujourd'hui plus souvent comme une société « discrète » que comme une société « secrète ». Chaque maçon est libre de se dévoiler mais ne peut dévoiler un autre maçon vivant.

Critiques et oppositions

La franc-maçonnerie a fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions aux motifs très variables selon les époques et les pays, qui peuvent se regrouper en trois grands thèmes, par ordre d'apparition historique :

- Les critiques religieuses

- Les critiques politiques

- Les scandales liés au monde des affaires

Certains auteurs[51] parlent de « maçonnophobie », bien que ces oppositions soient habituellement regroupées sous les termes génériques d'antimaçonnisme.

Critiques religieuses

Statutairement, la franc-maçonnerie a toujours été ouverte aux membres de toutes les religions[52]. En revanche, elle a, dès le départ, fait l'objet de critiques d'origines religieuses très diverses selon les pays puisqu'elles dépendent des pratiques religieuses et maçonniques spécifiques à chacun d'entre eux. Il est cependant possible d'identifier quelques grandes lignes communes.

Critiques catholiques

La principale opposition religieuse date des origines de la franc-maçonnerie et provient de l'Église catholique qui considère qu'elle propage le relativisme en matière religieuse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle aucune religion ne serait plus vraie que les autres.

« (Pour le franc-maçon), la ferme adhésion à la vérité de Dieu révélée dans l'Église devient une simple appartenance à une institution considérée comme une forme particulière d'expression, à côté d'autres formes d'expression, plus ou moins également possibles et valables par ailleurs, de l'orientation de l'homme vers ce qui est éternel »

« La prudence de l’Église vis-à-vis des loges s’explique par le fait que le chrétien y fréquente des personnes de toutes appartenances religieuses, les écoutant sans entrer en débat avec elles, qu’il peut tomber dans le syncrétisme religieux, qu’il y fait un travail de construction spirituelle par ses propres forces et principes, qu’il est susceptible d’y croiser des adversaires fortement opposés aux Églises et à leurs principes religieux, qu’il s’associe à des rites qu’il pourrait confondre avec des sacrements, qu’il peut en arriver à préférer son adhésion maçonnique à sa foi chrétienne… »

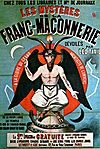

Par ailleurs, quelques auteurs catholiques du XIXe siècle ont également condamné l'ensemble de la franc-maçonnerie au motif de pratiques théurgiques qu'ils considéraient représentatives. C'est dans le même contexte qu'est apparu le célèbre Canular de Taxil.

La première condamnation de la franc-maçonnerie par l'Église catholique tombe en 1738 avec la bulle du pape Clément XII In eminenti apostolatus specula . Elle est reprise par plusieurs de ses successeurs, dont le pape Benoît XIV dans l'encyclique Providas et Léon XIII dans l'encyclique Humanum Genus[55]. En 1917, le code de droit canonique déclare explicitement que l'appartenance à une loge maçonnique entraîne l'excommunication automatique.

Sous le pape Jean XXIII une tentative de compréhension du phénomène maçonnique est entreprise[56]. Dans les années 1970, particulièrement en France, des tentatives de réconciliation entre l'église catholique et la franc-maçonnerie voient le jour[57]. Le code révisé de 1981 ne cite plus explicitement la franc-maçonnerie parmi les sociétés secrètes condamnées par la loi canonique.

Toutefois, le 26 novembre 1983, une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi alors dirigée par le cardinal Joseph Ratzinger (devenu depuis le pape Benoît XVI) réaffirme l'interdiction faite aux catholiques de rejoindre la maçonnerie sous toutes ses formes ou tendances. Le 2 mars 2007 le Vatican redit son opposition aux francs-maçons. « L'appartenance à la Franc-maçonnerie et à l'Église catholique sont incompatibles » aux yeux de l'Église, rappelle Mgr Gianfranco Girotti, régent du tribunal de la pénitencerie apostolique. Ce prélat souligne que « l'Église catholique a toujours critiqué la conception mystique propre à la franc-maçonnerie, la déclarant incompatible avec sa propre doctrine » et rappelle avec la Congrégation pour la doctrine de la foi que l'adhésion à une loge maçonnique demeure interdite par l'Église. Ceux qui y contreviennent sont en état de « péché grave » et ne peuvent pas avoir accès à l'eucharistie[58].

Critiques protestantes

Certaines Églises protestantes s'opposent également à la franc-maçonnerie. L'une des raisons avancées par les fondateurs d'une nouvelle Église, l'« Église méthodiste libre » en 1860, était qu'ils soupçonnaient l'Église méthodiste d'être influencée par les francs-maçons et les membres d'autres sociétés secrètes. L'Église méthodiste libre continue d'ailleurs à interdire à ses membres d'en faire partie. Récemment encore, la Southern Baptist Convention, la plus importante association baptiste des États-Unis, a déclaré elle aussi que l'appartenance à la franc-maçonnerie était incompatible avec ses croyances.

Critiques musulmanes

Les critiques musulmanes à l'encontre de la franc-maçonnerie sont rares et historiquement récentes. Mais elles n'en demeurent pas moins épisodiquement virulentes. À ce titre, le 15 juillet 1978, une fatwa[59] est prononcée en Égypte par le Collège islamique de l'université al-Azhar du Caire. Celle-ci prohibe formellement l'initiation maçonnique aux musulmans. Toutefois, de nombreux pays de traditions musulmanes comme le Maroc, la Turquie ou encore l'Algérie n'ont pas intégré cette fatwa dans le cadre de leurs législations respectives.

Dérive antisémite

A la première fatwa antimaçonnique recensée par Hervé Hasquin[60], et datant de 1911, vont en succéder d'autres, nourries par le même fantasme d'une maçonnerie conspirationniste, que la fréquentation de l'antijudéo-maçonnisme chrétien et de son versant apocalyptique — par le biais de chrétiens d'Orient — contribua à alimenter. La plus connue de ces fatwas étant celle promulguée par une assemblée de jurisprudence islamique en 1978, à La Mecque, à l'occasion d'une réunion de l'Organisation de la Conférence islamique présidée par le roi Fayçal. Le collectif de savants qui a élaboré ce texte était conduit par non moins que Abdullah ibn Humayd, qui dirigeait le Conseil de la Haute Magistrature du Royaume d'Arabie saoudite, Muhammad 'Alî Al-Harkan, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et Abdul-'Azîz ibn 'Abdillah Ben Baz, président de l'Administration des recherches islamiques et du Dar al-Ifta al-Misriyyah du Royaume d'Arabie saoudite. Cette charge antisémite et antisioniste reposait d'ailleurs sur un argumentaire que reprendra dans ses grandes lignes le mouvement islamique Hamas, dix ans plus tard, en rédigeant sa charte constitutive.

Pamphlets d'une rare violence

Ce mythe d'une maçonnerie conspirative a depuis pris de l'essor dans le monde musulman, alimenté, outre la propagation des pseudos Protocoles des Sages de Sion[61] — qu'a illustrée le politologue français Pierre-André Taguieff — par des écrits d'une rare violence rhétorique, qui ont connu une très large diffusion internationale ces dernières décennies : ceux du pakistanais Islam Faruqi, de Sawfatt-al-Saqqa Amini et Abu Habib et, enfin, du pamphlétaire turc Adnan Oktar, plus connu sous le nom de Harun Yahya, patronyme par lequel il diffuse dans le monde entier une littérature d'inspiration créationniste et négationniste. Elles ont été renforcées, selon Hervé Hasquin, par les mythes et légendes que la franc-maçonnerie elle-même — ou une certaine maçonnerie du moins — a entretenus relativement à ses origines, qui n'ont pu que rebuter une culture musulmane heurtée par les références templières notamment.

Fusillé pour appartenance à la franc-maçonnerie

La décolonisation a entraîné un reflux de la maçonnerie en pays d'islam : « La suppression de l'Ordre, mis au ban de l'islam par les religieux et considéré comme un reliquat de l'Occident et des ingérences étrangères, offrait à peu de frais l'occasion de se draper d'un nationalisme vertueux tout en éliminant une société de pensée libre et de nature interconfessionnelle » (pp. 73-74). L'Égypte de Nasser donna le ton, puis la Tunisie, qui sous le régime de Bourguiba considéra la franc-maçonnerie comme un produit colonial et étranger. Il en alla de même au Soudan, en Algérie, en Syrie, en Irak etc... jusqu'à ce que l'Iran, où pourtant la maçonnerie était encore florissante dans les années soixante-dix, en décimât les rangs lors de la prise du pouvoir par les ayatollahs — l'ancien premier ministre du shah, le maçon Amir Abbas Hoveida, fut ainsi fusillé, entre autres motifs pour espionnage au profit d'Israël et appartenance à la franc-maçonnerie.

La Franc-maçonnerie en terre d'Islam aujourd'hui

Présente aujourd'hui en Turquie, au Liban et en Jordanie, la maçonnerie ne survit plus, en Afrique du Nord, qu'au Maroc, où elle refait surface, timidement, depuis une dizaine d'années, malgré les répugnances qu'elle suscite, et qui s'affichent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mêlant suspicions religieuses et politiques. Et l'on peut penser avec Hervé Hasquin que tant que la franc-maçonnerie apparaîtra en pays d'islam comme une œuvre de propagation des valeurs occidentales, vantant l'athéisme et travaillant à cultiver l'hégémonisme d'un camp contre un autre, elle y aura bien peu d'avenir.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 62 autres membres